<ぶらり京都>

<節分>

元々は季節が変わる節目で、立春・立夏・立秋・立冬の前日を差していたが、

江戸時代以降は立春の前日だけを指す場合が多くなりました。

節分には邪気悪霊(鬼)が外から入ってくるのを防ぐ為、

「鬼は外・福は内」と言いながら福豆を撒き、

年の数だけ福豆を食べて厄除けをします。

豆撒きは平安時代中期の第59代・宇多天皇(867年〜931年)の時代に

鞍馬山の鬼が都を荒らしたことから毘沙門天のお告げにより、鬼の穴を祈祷で封じ、

鬼の目を炒り豆で打ちつぶしたということに由来しているそうです。

なお豆などの穀物には魔除けの呪力や

生命力を持つという穀霊が宿っているとも言われています。

ちなみに豆は鬼の目を表す「魔目(まめ)」から

鬼を滅する「魔滅」を意味するようになったそうです。

<お化け>

花街お化け(おばか)・節分お化けは節分に行われます。

その為祇園では節分のことをお化けとも言うそうです。

お化けでは舞妓・芸妓が普段の着物姿ではなく、

男装などの趣向をこらした仮装を楽しみます。

お客が仮装したり、厄年の者が仮装して厄祓いすることもあるそうです。

なお祇園甲部では舞は京舞井上流と決められているが、

節分だけは他の踊りも許されるそうです。

「お化け」は子どもの様な格好をしたことから「お坊髪」と言われ、

それが転訛して「お化け」になったとも言われています。

京の花街では、節分に芸妓たちが様々な扮装をして

座敷に出掛ける風習がいまなお行われています。

これは、普段と違う装いをすることで鬼を騙して追い払うともいわれており、

祇園などでは楽しいイベントとして人気を集めています。

※久しぶりにリフレッシュできました!

|

八坂神社(節分祭) |

日本今様謌舞楽会による今様奉納と豆まき

(2月3日 11:00から)

|

京都市国際交流会館 |

市民の国際交流の拠点として1989年にオープン

蹴上インクラインの桜並木と

東山連峰が一望できる、カジュアルな

フレンチレストラン

TSUMUGI KYOTO OKAZAKI |

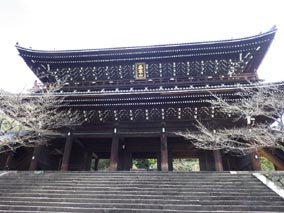

知恩院(三門) |

1621年、徳川二代将軍秀忠公の命を受け建立

造は入母屋造本瓦葺で、

高さ24m、横幅50m、屋根瓦約7万枚

一般には寺院の門を称して

「山門」と書くのに対し、

知恩院の門は、「三門」と書きます。

これは、「空門」「無相門」「無願門」という、

悟りに通ずる三つの解脱の境地を表わす門

(三解脱門)を意味しています。 |

知恩院(唐門) |

寛永18年(1641)造営。

江戸初期の建築ですが、

桃山時代の彫刻を生かしており、

牡丹唐草、鯉魚に乗る老人、

巻物を持ち鶴に乗る老人

および松を配した細かな彫刻がなされています。 |

知恩院(大方丈) |

知恩院には、大方丈と小方丈の2つの方丈があり、

どちらも寛永18年(1641)の建築、

洛中随一の名書院

大方丈は二条城と同様の書院造りの形式。

54畳敷の鶴の間を中心に、

上・中・下段の間、松の間、梅の間、柳の間、

鷺の間、菊の間、竹の間と武者隠しの部屋があり、

狩野一派の筆による

金箔・彩色の襖絵に彩られた

豪華な雰囲気を漂わせています。 |

知恩院(方丈庭園) |

江戸時代初期に小堀遠州と縁のある

僧玉淵によって作庭されたと伝えられる

池泉回遊式の庭園。

|